Nueva Sociedad 319 / Septiembre – Octubre 2025

Fundada en 1972, la revista Nueva Sociedad, una iniciativa de la Fundación Friedrich Ebert, fue más que una «revista socialdemócrata» y dialogó con diferentes expresiones de las izquierdas latinoamericanas. Volver a esos primeros años, en el contexto de la Guerra Fría y de las dictaduras militares, permite no solo asomarse a la historia de la revista, sino además reconstruir redes político-intelectuales que buscaron, no sin tensiones, promover el socialismo democrático.

Martina Garategaray

Asumiendo el desafío de escribir sobre una revista en la misma revista, en estas páginas me voy a detener en los quizás menos conocidos inicios de esta publicación latinoamericana que ya superó los 50 años de historia. Son estos primeros años de una revista los que fijan su hoja de ruta, por lo que podemos ver en ellos ciertas pistas de su derrotero posterior, así como también indicios de su larga existencia.

En tiempos en que las revistas vienen suscitando gran atención y son objeto de estudio, las perspectivas para analizarlas se dividen, de manera esquemática, en tres grandes corrientes: las que se concentran en los textos publicados y atienden a las ideas y los conceptos, su contenido; las que ponen el acento en las personas que la integran, sus trayectorias y redes de sociabilidad, el mundo revista; y por último, las que hacen hincapié en la relación de la publicación con su contexto de producción y enunciación, su tiempo y su materialidad1. La mayoría de los trabajos sobre el tema entrecruzan estas dimensiones, pero difieren en el hincapié que hacen en una u otra vía de entrada. Aquí leeremos la primera década de Nueva Sociedad como un archivo de su época y, adelantando un poco el argumento, será esta la historia de una revista, pero también una historia de la democracia latinoamericana de los años 70.

Nueva Sociedad se publicó por primera vez en 1972 en San José de Costa Rica, aunque se imprimía en Bonn, gracias al apoyo de una fundación alemana, la Fundación Friedrich Ebert (fes, por sus siglas en alemán). Si bien en esos años iniciales no aparecía el logo de la fes en la tapa, sí se reconocía la dependencia económica de la fundación para solventar los gastos de edición y publicación; dependencia financiera de la que se esperaba poder prescindir en un futuro no lejano –objetivo que luego fue abandonado–.

Heredera del pensamiento político de Friedrich Ebert, el primer presidente de la República de Weimar electo democráticamente, la fes es la fundación política más antigua de la República Federal de Alemania –en 2025 cumplió 100 años– y, como toda fundación política de ese país, se asocia a un partido, en su caso al Partido Socialdemócrata de Alemania (spd, por sus siglas en alemán), con el que comparte ideología y valores básicos. En la práctica, hay una separación entre fundaciones y partidos, pero el financiamiento de las primeras está sujeto al partido de origen y proviene de dinero público del gobierno federal. El presupuesto de las fundaciones se asigna en el Bundestag de acuerdo con las representaciones parlamentarias en los últimos cuatro periodos legislativos, y eso hace que dependan de la fuerza electoral de sus partidos2.

La fes desembarcó en América Latina en la década de 1960. La Guerra Fría y las crecientes divisiones ideológicas en la comunidad mundial fueron decisivas para que las potencias occidentales se preocuparan por la expansión del comunismo en América del Sur, donde la situación económica y social impulsaba los llamados a un cambio de sistema. La Revolución Cubana fue un hito decisivo para que Estados Unidos, que buscó frenar la influencia comunista en América Latina con la Alianza para el Progreso, exhortara a los Estados occidentales a trabajar más intensamente en la misma dirección. En este contexto, el gobierno federal alemán, que por la situación particular de la Alemania dividida consideraba importante que los países latinoamericanos no tomaran como referencia a la Unión Soviética, aprobó un programa de ayuda al desarrollo para los países del Sur global. Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores ya ponía a disposición fondos públicos con este fin desde 1956, frente a la demanda de eeuu esta ayuda se intensificó y en 1961 se creó un ministerio especial para ello: el Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo (bmz, por sus siglas en alemán), destinado a disminuir las desigualdades económico-sociales entre países desarrollados y países en desarrollo.

En los años en que el spd lideró el gobierno (entre 1969 y 1983) y era fuerte en el Parlamento, la fes intensificó su accionar en la región. En 1964 abrió oficinas en varios países latinoamericanos, entre ellos Costa Rica. Desde 1967, se habían intensificado los vínculos entre la fes y el costarricense Partido Liberación Nacional (pln), y uno de sus líderes más importantes, Luis Alberto Monge, se había reunido en varias oportunidades con el entonces director de la fundación, Günter Grunwald, y le había solicitado apoyo para crear un centro en su país capaz de frenar el avance del comunismo en la región. En 1968 surgió el convenio que dio origen al Centro de Estudios sobre la Democracia en América Latina (cedal), como el organismo ejecutor en el ámbito local de los programas de educación que iba a patrocinar la fes. Nueva Sociedad –que tomó su nombre de Neue Gesellschaft, una publicación vinculada al spd fundada a comienzos del siglo xx– nació para acompañar las discusiones del cedal. No es casual que su primer director fuese Alberto Baeza Flores, periodista y escritor chileno residente en Costa Rica que era, al mismo tiempo, director de la Biblioteca y Publicaciones de cedal.

Para acompañar a este hombre de confianza de la fes, se formó un consejo editorial integrado por una interesante nómina de figuras que años más tarde tendrían gravitación en la política de sus respectivos países. En 1972, ellos eran Demetrio Boersner, académico venezolano y militante del Movimiento Electoral del Pueblo (mep), corriente de izquierda socialista que surgió de una escisión de Acción Democrática (ad); Rodrigo Borja, intelectual y político ecuatoriano que lideró Izquierda Democrática (id), una corriente disidente del Partido Liberal Radical Ecuatoriano; Orlando Cantuarias, miembro del Partido Radical de Chile que se desempeñó como ministro de Minería, de Salud Pública, y de Vivienda y Urbanismo durante el gobierno de Salvador Allende; Antonio García, economista colombiano de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y consultor de la reforma agraria; el ya mencionado Luis Alberto Monge, líder del pln de Costa Rica, presidente del Congreso y militante anticomunista; Jorge Selser, dirigente del Partido Socialista Argentino hasta que en 1972 participó de la fundación del Partido Socialista Popular (psp); Mário Soares, un reconocido líder socialista portugués que durante su exilio en Francia trabajó en varias universidades; Enrique Tierno Galván, intelectual marxista y fundador, en 1968, del Partido Socialista del Interior (psi) en España, bajo la dictadura franquista; Andrés Townsend, académico y político miembro y dirigente del Partido Aprista Peruano (apra), y por último, Voriz An Wandter, miembro del Instituto de Investigación de la fes en Bonn.

Esos miembros del consejo editorial –consejo que desaparece como tal después del golpe de Estado de Augusto Pinochet, aunque muchos de ellos siguieron participando en la revista–, que se identificaban con variadas corrientes del socialismo democrático latinoamericano, figuras de partidos y personalidades independientes, junto con prominentes líderes del socialismo español y portugués, daban cuenta no solo de lo heterogénea que podía ser la izquierda no comunista en la década de 1970, sino también del compromiso de la revista con mostrar ese campo plural. Veamos al respecto las primeras posiciones de Nueva Sociedad, lo que se conoce, en los trabajos sobre publicaciones, como el manifiesto fundacional.

En su primer número y en la primera página, la revista se presentaba de este modo:

Nueva Sociedad es una revista de problemas sociales, políticos, económicos y culturales, que aparece cada dos meses (…) es una revista abierta al diálogo –lo más amplio posible–. Desea ser tribuna ideológica para y desde América Latina –con participación también de la Península Ibérica– en esta hora difícil de los cambios de las viejas estructuras. Nueva Sociedad desea estar atenta a la hora del mundo e incluye, por eso, temas y autores europeos, asiáticos y africanos que puedan significar una relación, un aporte, una enseñanza al esclarecimiento de nuestros problemas latinoamericanos3.

El sentido de varias de estas frases es aclarado por Baeza Flores en «Notas del Director». Allí, afirma que la revista parte de problemas «en busca de esclarecer nuestra realidad y aproximar soluciones». Y en esa búsqueda, sin renunciar a su raíz ideológica, se abría al diálogo que le permitiera «huir tanto del dogmatismo como de la retórica sociopolítica y cultural». En un escenario en el que se oponen las fuerzas populares a las «fuerzas negadas a todo cambio estructural, desde el imperialismo a la oligarquía y sus aliados», el «socialismo democrático latinoamericano tiene una tarea que cumplir». «Hemos sido y somos víctimas de imperialismos y colonialismos, en América Latina, y estas realidades –de no ser remediadas– solo pueden desembocar en nuevas tensiones, pues los pueblos no son inertes al dolor, ni a la liberación, ni a la esperanza». En la búsqueda de soluciones y de remediar situaciones imperantes, Baeza Flores cierra sus notas diciendo: «Hacer es la mejor manera de decir, dijo un día José Martí, que fue un revolucionario democrático y un combatiente singular, un luchador insobornable contra todas las formas imperialistas y colonialistas. También desearíamos que, idealmente, nos acompañara, en esta hora tan difícil, de tantas encrucijadas, de tantos riesgos, pero, a la vez, de tan comprometedoras esperanzas»4.

En ese decir y hacer –ya que en Cómo hacer cosas con palabras John L. Austin nos advirtió del carácter performativo del lenguaje5–, se daba inicio a un proyecto editorial que combinaba el pensamiento con la acción, la pertenencia política de muchos de sus colaboradores con la actividad intelectual, la amplitud con el diálogo, pero sin renunciar a su raíz ideológica: el socialismo democrático.

De este modo, la etapa costarricense estuvo marcada por la publicación de muchos artículos de los líderes de la Internacional Socialista, en especial del líder socialdemócrata alemán Willy Brandt, y de varios políticos alemanes vinculados al partido y colaboradores de la fes, así como de documentos de políticos y académicos latinoamericanos que se discutían en los encuentros del cedal. En ellos se iban articulando los tópicos del socialismo democrático: el desarrollo económico, la justicia social y las libertades políticas. Mientras se impulsaban el progreso y el desarrollo de América Latina como camino para la superación económica y social, eran bienvenidas audacias latinoamericanas como las encarnadas en los proyectos de integración, como el Pacto Andino o el Sistema Económico Latinoamericano (sela), que serían puntas de lanza para la demanda de un Nuevo Orden Económico Internacional. En estas reflexiones, las teorías cepalianas y dependentistas no se erigían solo como explicaciones del atraso de la región, sino como puntos de partida para la creación de relaciones económicas equitativas capaces de terminar con la pobreza y la marginalidad6.

El progreso político, en un contexto en el que paulatinamente los gobiernos democráticos iban siendo barridos por dictaduras, tenía un faro en el socialismo internacional y su defensa de las libertades y los derechos humanos. En 1974, la victoria del líder de ad en Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y la consiguiente nacionalización del petróleo parecían ofrecer una buena síntesis de ese progreso político y social en la región.

En enero de 1976, a partir del número 22, la redacción de Nueva Sociedad se muda a Caracas, donde además comienza a imprimirse la revista. Es muy probable que haya influido en el traslado la popularidad de Pérez en la región y en el mundo, como así también el potente debate académico e intelectual que se estaba dando en Venezuela, en gran medida gracias a la comunidad de exiliados (en especial chilenos, pero también del resto del Cono Sur). Además fue importante la gestión de Klaus Lindenberg, funcionario de la fes, con su capacidad para conectar a ad con los líderes de la socialdemocracia internacional. La fes había llegado a Venezuela en 1966, a pedido de ad, con el objeto de organizar actividades de asesoramiento sindical; entre los jóvenes presentes en esas actividades, se encontraba Lindenberg, quien se hizo cargo del proyecto en 1970 y en 1973 fundó formalmente el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ildis), dependiente de su homónimo en Bonn. Lindenberg se convirtió en un actor clave en las conversaciones que llevarían a la Reunión de Caracas y, al poco tiempo, renunció para convertirse en asesor de Willy Brandt en temas de América Latina. Tras la mudanza de Nueva Sociedad a Caracas, Santiago Maggi Cook, que trabajaba en el ildis junto a Lindenberg, asumió como director interino de la revista7.

Más allá del éxito de las socialdemocracias en Europa (en Alemania y Suecia lideraban el gobierno), y de que en otros países se convertían en alternativas políticas populares, las ideas socialdemócratas y el pensamiento de los líderes de la Internacional Socialista como Brandt, Olof Palme, Bernt Carlsson, François Mitterrand, Mário Soares, Felipe González o Pierre Schori tuvieron un fuerte impulso en América Latina. Nueva Sociedad fue un espacio sumamente importante para la difusión de sus ideas, y ese clima fue potenciado por la Reunión de Dirigentes Políticos de Europa y América Latina en Pro de la Solidaridad Democrática Internacional, que se celebró en Caracas en abril de 1976 bajo los auspicios de ad y del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, junto con el Partido Revolucionario Institucional (pri) de México. A este evento asistieron los más destacados dirigentes de los partidos socialdemócratas y socialistas europeos y de un gran número de partidos latinoamericanos de corte socialdemócrata, laborista o populista8.

En esa oportunidad, el progresismo al que aludía Nueva Sociedad como espacio amplio e indefinido identificado con los valores de la justicia social, el desarrollo económico y la libertad se cargaba de nombres, historias y propuestas, a punto tal que Willy Brandt se refirió al encuentro como uno tan plural que «la adhesión a la democracia social, para nosotros equivalente al socialismo democrático, podía fundamentarse de diferentes maneras»9. Así, reafirmaba la pluralidad como base del socialismo democrático y la aceptación de las vías autóctonas. La Internacional Socialista fue de ese modo sumando a grupos, movimientos y partidos totalmente disímiles (organizaciones guerrilleras, agrupaciones marxistas, partidos socialistas parlamentarios y socialdemócratas, populistas, laboristas, liberal-conservadores y un partido de Estado con cuestionables credenciales democráticas como el pri), que se unían frente a la amenaza que representaban las dictaduras militares para sus proyectos políticos –y la influencia de eeuu en la región–.

Para el número 25 de la revista aparece en escena Karl Ludolf Hübener, periodista ligado al ala izquierda del spd. Formalmente y por una decisión de la fes, asume como director en el número 33 de fines de 1977, con Diana Maggiolo como asistente (hija de Oscar Maggiolo, rector de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, exiliado en Caracas), Daniel González como editor (hijo de Eugenio González Rojas, considerado uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile) y Aníbal Ortizpozo (artista chileno exiliado en Caracas) como jefe de arte.

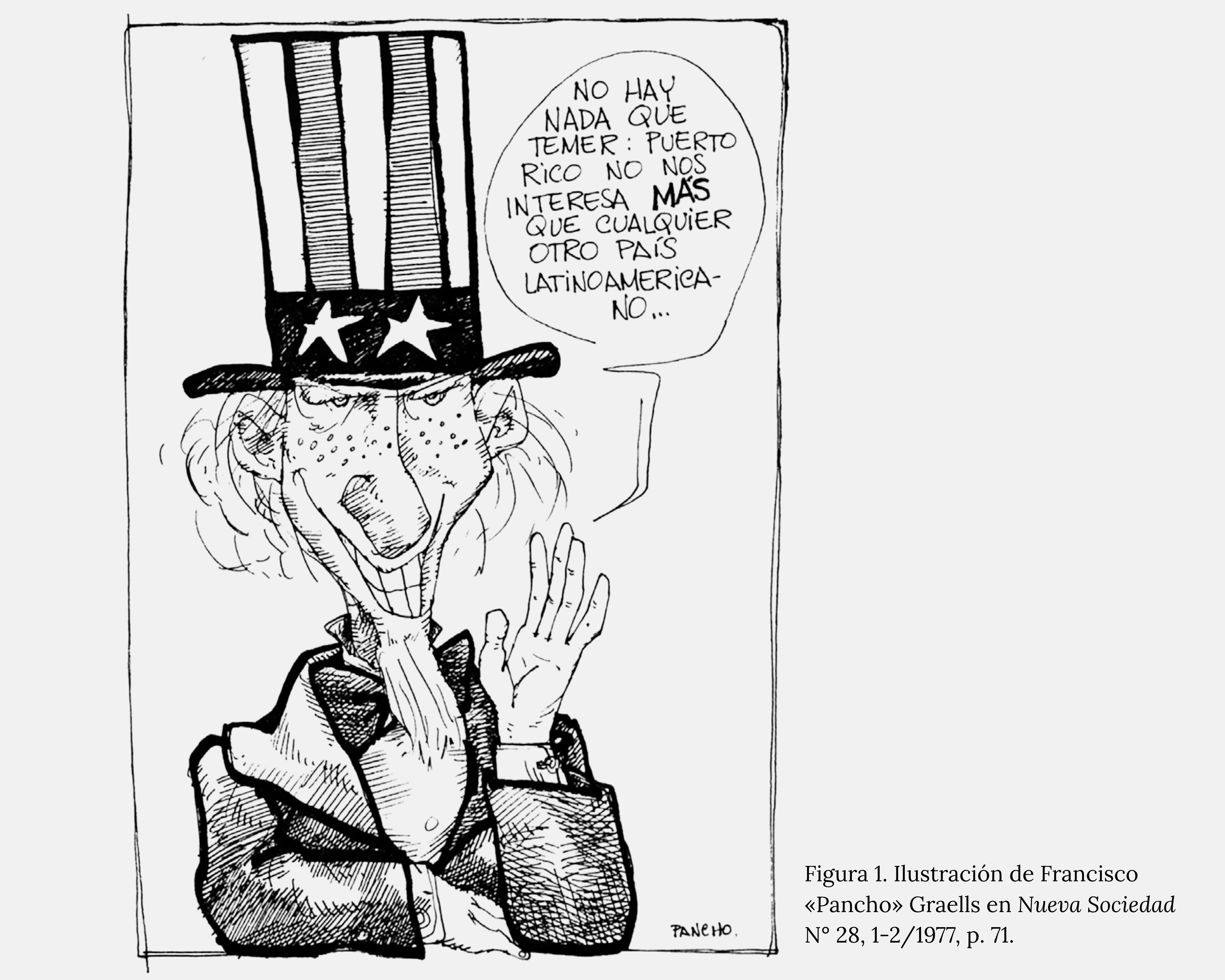

Con Hübener surge el lema de la revista, que se mantendrá hasta la fecha: «Nueva Sociedad es una revista abierta a las diferentes corrientes del pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de la democracia política, económica y social». Se tratará de un «pensamiento progresista» que combine, no sin tensiones, reivindicación de la democracia, combate a las fuerzas reaccionarias y conservadoras, y posiciones antiimperialistas. En el contexto de una Guerra Fría que no fue «fría» en América Latina, el antiimperialismo, en sintonía con una larga tradición latinoamericana, se teñía de antinorteamericanismo. Junto a los artículos de renombrados políticos e intelectuales, aparecen las primeras caricaturas, también de reconocidos artistas. Si bien América Latina se identificaba culturalmente con los valores occidentales, eeuu y su política hacia la región representaban un límite para los latinoamericanos. Y aunque ese país era un aliado estratégico de la República Federal Alemana –en el contexto de la Guerra Fría y de la división de la propia Alemania–, las posiciones antiimperialistas circulaban ampliamente en la revista, a pesar de las eventuales reservas de la fes.

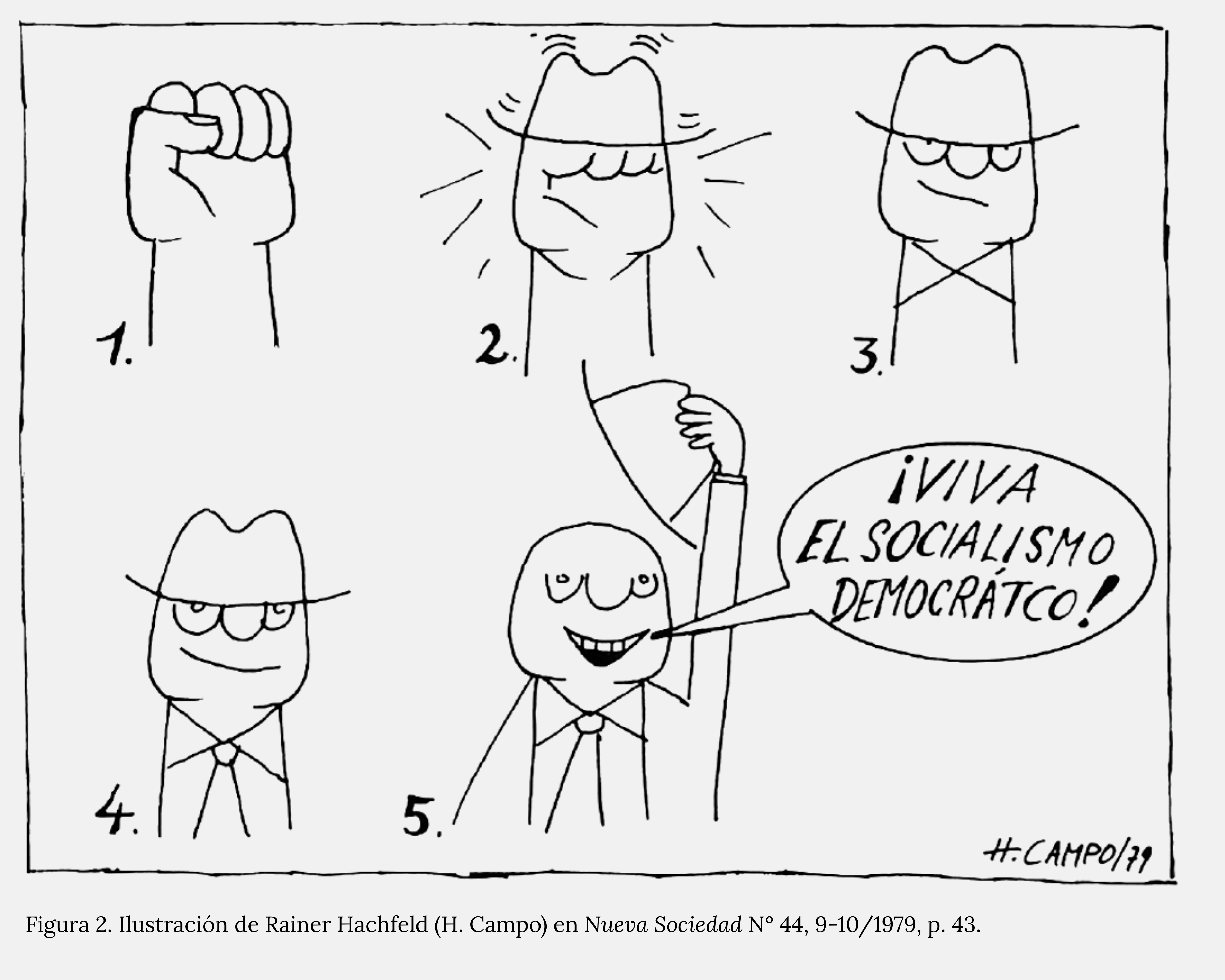

EEUU representaba la alteridad frente a la cual se erigía la «unidad latinoamericana». Todos los progresismos de la región estaban de acuerdo en denunciar las intromisiones de Washington y se solidarizaban con los pueblos agredidos e incluso invadidos. Sin embargo, en esta apertura de la socialdemocracia latinoamericana a la cuestión del imperialismo, también se discutía el piso mínimo compartido, es decir, qué se entendía por socialismo democrático, democracia social o socialdemocracia. En el editorial de 1979 posterior a la revolución nicaragüense, titulado «Reformismo, revolución, socialismo democrático», se afirma que Nueva Sociedad «inicia con este número un debate ideológico tendiente, si no a definir el socialismo democrático, por lo menos a delimitar su ámbito conceptual y político»10. Se buscaba, por un lado, evitar apropiaciones, usos indebidos del concepto por «partidos mal llamados ‘socialdemócratas’» que eran más bien partidos conservadores, pero a la vez abrir el debate. De este modo, se cuestionaban los usos, pero también la potencia transformadora y revolucionaria del socialismo democrático. Un dibujo de Rainer Hachfeld, el único ilustrador alemán que colaboró con la revista en esos años, que residía en Caracas y firmaba como H. Campo –en una traducción al español de su apellido–, lo demuestra muy bien (v. figura 2). La fuerza de su ilustración radica en sintetizar a golpe de ojo una transformación. El símbolo de la lucha socialista, el puño cerrado y alzado, se transforma en un hombre de traje (no un obrero) que saluda cortésmente levantando su sombrero, sonriendo y vivando al socialismo democrático. Metamorfosis de la figura, que puede representar tanto la profesionalización del político como la conversión de la lucha: del asalto al poder a la deliberación parlamentaria; y también metamorfosis del socialismo, que debe enfatizar su carácter democrático para diferenciarse de los socialismos reales del bloque soviético.

Nicaragua representó un gran desafío para las fuerzas identificadas con la izquierda democrática latinoamericana, pero los líderes de la Internacional Socialista mostraron su apoyo y desde la revista se acompañó también esa gesta emancipatoria. Las revoluciones en Nicaragua y las insurrecciones guerrilleras en El Salvador y Guatemala desataron el debate sobre la violencia y la revolución. Frente a las dictaduras, se reconocía la validez y legitimidad de la violencia popular. Y si la revolución parecía haber sido apropiada por el comunismo, el socialismo democrático solo apoyaba la estrategia revolucionaria cuando todos los canales de negociación se hubiesen cerrado.

Después de la gesta cubana, toda revolución olía a comunismo, y por ello tanto Nueva Sociedad como la Internacional Socialista legitimaron parcialmente la violencia revolucionaria, por un lado, y por el otro buscaron revalorizar la democracia. En las voces de los líderes políticos que se identificaban con la Internacional Socialista, como Brandt, Soares, José Francisco Peña Gómez, Rodrigo Borja o Pérez, el socialismo democrático no solo respondía a las condiciones de América Latina: era la alternativa al hambre, la opresión y la explotación. No era un producto importado sino autóctono, y podía ir acompañado de violencia si esta era la única respuesta posible en contextos dictatoriales. En 1981, podía leerse en el editorial del primer número del año de Nueva Sociedad: «En la medida que las fuerzas reaccionarias e imperialistas se resistan a los urgentes cambios sociales que reclaman los pueblos e impidan una solución pacífica a los problemas políticos, estarán creando irresponsablemente las condiciones para que prospere la violencia como único medio para lograr la justicia social»11. La legitimación de la violencia en América Latina descansaba en el reconocimiento de que esta, dado el lugar de dependencia de la región, se justificaba en las particulares condiciones de sistemática opresión y la negación de los derechos humanos.

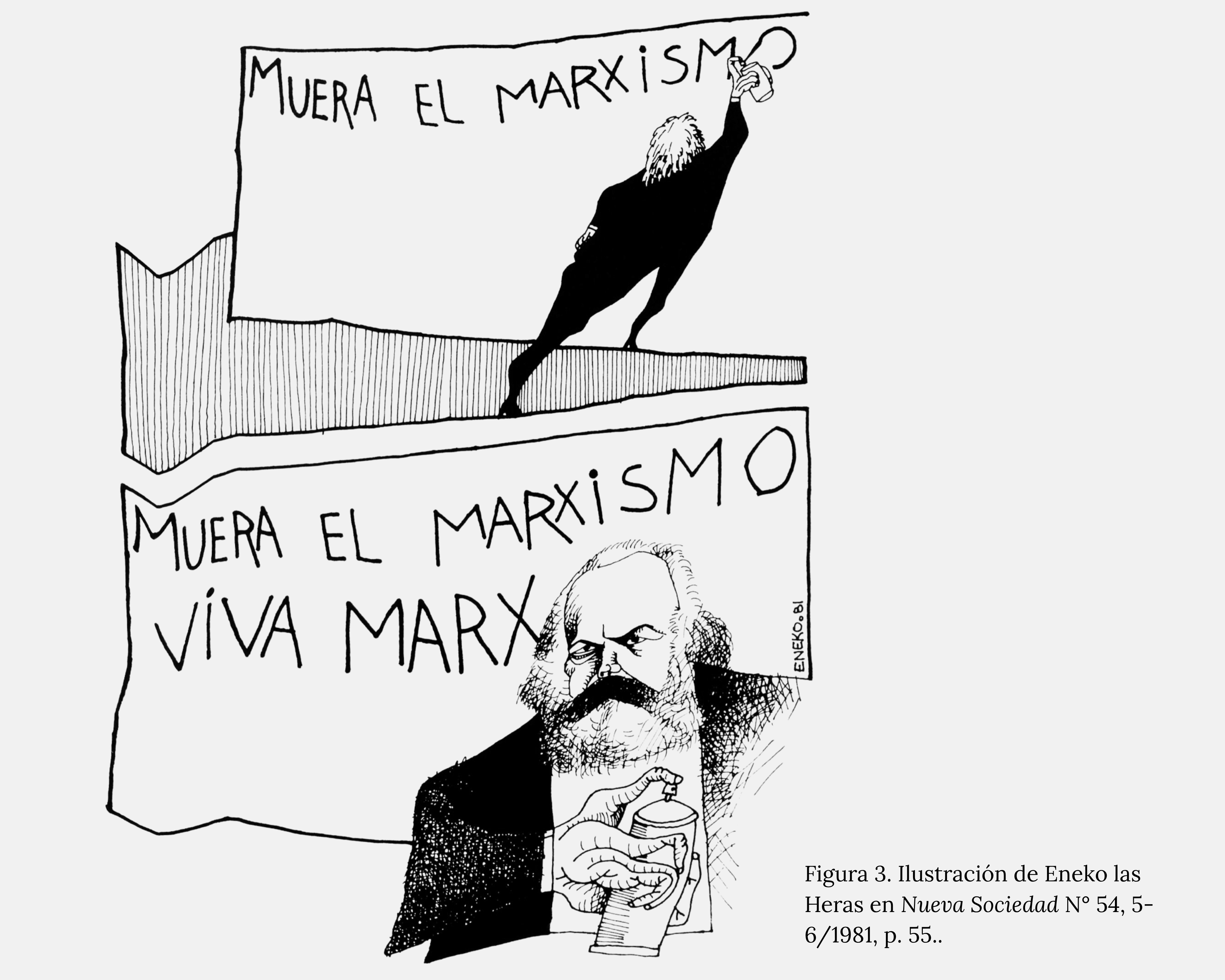

En este proceso de definición de un socialismo democrático y revolucionario que se ajustaba a los tiempos latinoamericanos y en el que convergían fuerzas políticas disímiles, es decir, disputando la revolución al comunismo, se produce una discusión en torno del marxismo y el propio Marx. En varios artículos, Demetrio Boersner (igual que el mismo Brandt) reconocía el legado de Marx en el socialismo y reivindicaba a Marx y Engels como socialistas democráticos. Marx va a aparecer en la revista de diversos modos, acompañando muchas de las reflexiones. En 1983 se le dedicó un número entero como homenaje por el centenario de su muerte. En los albores del siglo xxi, se afirmaba, Marx era aún la figura que suscitaba más controversias en la izquierda.

El desacople entre Marx y el marxismo que propone la caricatura de Eneko las Heras (v. figura 3) permite volver sobre su pensamiento para hablar de la crisis de las izquierdas –incluidos los grupos armados– y la revalorización de la democracia, en los albores de la transición democrática en varios países de la región, proceso que la revista acompañará desde sus páginas.

Los primeros años de Nueva Sociedad fueron los del auge de la socialdemocracia, el esplendor de la Internacional Socialista, la circulación de un discurso progresista y socialdemócrata en la región. Como afirma Bernd Rother, nunca antes ni después la socialdemocracia tendrá tanta importancia en América Latina12. Pierre Schori describía la novedad con cierta perplejidad, preguntándose cómo era posible que «el continente de las dictaduras» se transformara en «el más fértil de los terrenos» para la expansión de la socialdemocracia13. En este breve derrotero hemos intentado ofrecer de la mano de la revista algunas pistas.

El décimo aniversario de la revista coincidió con el recambio editorial, y en ese momento se publicó un pronunciamiento titulado «Nosotros, científicos sociales de América…» en el que se afirmaba: «Nueva Sociedad, después de su conversión de órgano de propaganda de una organización política internacional en una revista de verdadera discusión y difusión de ideas, ha venido cumpliendo un papel destacado (…) ha estado entre los más importantes foros (…) en el campo de las ciencias sociales latinoamericanas» y «un importante punto de referencia de los intelectuales progresistas de nuestra América»14.

El texto se publicó cuando Hübener fue reemplazado por Alberto Koschützke, en el marco de cierto descontento por parte de la Central de la fes respecto a la política editorial de la revista. Algunos artículos y caricaturas incomodaban a «la Central» por las recurrentes críticas a eeuu, y a fines de 1980 se le envió al director un documento que vale la pena destacar15. En él se afirmaba que la revista debía concentrarse en discusiones político-programáticas, capaces de ofrecer salidas a los problemas y brindar información para la toma de decisiones, antes que en debates político-ideológicos que la limitaban a ser una suerte de «órgano de la izquierda intelectual universitaria latinoamericana». También se sostenía que «[l]as ideas y las tendencias políticas predominantes en Nueva Sociedad se hallan alejadas de los valores fundamentales de la socialdemocracia alemana». La reprimenda, por un lado, recordaba la alianza entre Alemania occidental y eeuu en la contienda internacional, y por el otro, ratificaba la idea de que, si la fes se ubicaba en América Latina más a la izquierda que el spd, Nueva Sociedad estaba aún más a la izquierda de ese espectro político e intelectual.

Pero lo que la oficina central de la fes detectaba en 1980 como problemático, o como posible debilidad de la revista, tal vez pueda ser leído como un éxito: el haber construido un vínculo que ha demostrado ser duradero con los políticos, intelectuales y académicos latinoamericanos, y ser una plataforma del debate intelectual. No es casual que en esos primeros años se haya desplegado en la revista la pluma de intelectuales como Leopoldo Zea, Carlos Vilas, Alain Touraine, Eugenio Tironi, Heinz Sonntag, Paul Singer, Gregorio Selser, Darcy Ribeiro, Aníbal Quijano, Raúl Presbisch, Juan Carlos Portantiero, James Petras, Teodoro Petkoff, Ludolfo Paramio, Guillermo O’Donnell, Tomás Moulian, Jesús Martín Barbero, Ruy Mauro Marini, Norbert Lechner, Franz Hinkelammert, André Gorz, Pablo González Casanova, Julio Godio, Manuel Antonio Garretón, Néstor García Canclini, Eduardo Galeano, André Gunder Frank, Enzo Faletto, Aldo Ferrer, Theotônio Dos Santos, Fernando Henrique Cardoso, Gerardo Caetano, José Joaquín Brunner, Willy Brandt, Demetrio Boersner, Daniel Waksman Schinca, Oscar Waiss, Héctor Béjar, Line Bareiro, José Aricó, Benjamín Arditi, Samir Amin o Hugo Achugar. Y que también colaboraran dibujantes de la talla de Víctor Hugo Irazábal, Francisco «Pancho» Graells, Patricia Israel, May, Gustavo Zalamea, Fernando Daza, Rainer Hachfeld (H. Campo), Aníbal Ortizpozo, Alfonso Rondón Núñez, Gilberto Ramírez, Régulo Pérez, Pedro León Zapata, Abilio Padrón, Edmundo Vargas, Claudio Cedeño, Enrique Valdiviezo, Octavio Russo, Julio Zuñiga «Peli», Roberto González, Eneko las Heras o Rodrigo Flo.

Se trató, entonces, de un recambio editorial, pero también de un momento en el que comenzaban a perfilarse ciertos cambios de época y ciertas fisuras de esa «unidad en la pluralidad» que había representado el socialismo democrático latinoamericano. La Guerra de Malvinas entre Argentina y el Reino Unido separó a los europeos (que se mostraron más bien contrarios a la avanzada del gobierno dictatorial argentino) de los latinoamericanos (que apoyaron a Argentina en un reclamo que leían como antiimperialista y anticolonial), y representó un golpe a la idea del diálogo entre el Norte y el Sur, agudizando las diferencias y las distancias. El fracaso de la Comisión Independiente sobre Problemas Internacionales del Desarrollo16 echaba por tierra el esfuerzo más serio por establecer un Nuevo Orden Económico Internacional. A esto se sumó el aumento de la conflictividad entre los partidos latinoamericanos por los sucesos en América Central17. Por añadidura, en 1982, el spd sufrió una derrota electoral en Alemania que llevó al partido a la oposición. La llegada de Ronald Reagan a la Presidencia de eeuu reactivó la polarización geopolítica y dejó poco margen para proyectos no alineados o que se presentaran como terceristas, como muchas veces lo hizo la propia socialdemocracia. Por ello afirmamos que en estos años se cerró un ciclo, el más potente en la historia de la socialdemocracia en América Latina y el Caribe.

En época de aniversarios –la fes cumplió 100 años en 2025 y Nueva Sociedad 50 años en 2022–, estas páginas se propusieron invitar a los lectores a recuperar esos primeros pasos de Nueva Sociedad en los que se construyó una relación de la revista con el progresismo latinoamericano.

Alberto Koschützke, director de Nueva Sociedad entre 1983 y 1992, ha dicho que el único éxito del socialismo democrático en América Latina fue la revista Nueva Sociedad18. Y el hecho de que la publicación siga existiendo puede ya leerse como un logro, aunque las ideas socialistas democráticas están en baja hace varios años. Este éxito radica en haber sintonizado con ciertos valores latinoamericanos como la democracia y la justicia social que, aunque cuestionados y atacados, conservan capacidad de articulación identitaria.

La longevidad de Nueva Sociedad parece dar cuenta de su adaptabilidad al paso del tiempo, pero también de su capacidad para captar el espíritu de una época que le dio su identidad. Ello hace de la revista un archivo de una época pasada pero aún presente, y la vuelve relevante para seguir pensando la región hoy.

- 1.Entre la abundante bibliografía sobre el tema, podemos destacar: Horacio Tarcus: Las revistas culturales latinoamericanas. Giro material, tramas intelectuales y redes revisteriles, Tren en Movimiento, Buenos Aires, 2020; Andrea Pita González, Ignacio Barbeito, Carla Galfione, Ezequiel Grisendi y Diego García: «Revistas y redes intelectuales. Ejercicios de lectura» en Revista de Historia de América No 157, 2019.

- 2.Entre las fundaciones políticas alemanas se incluyen la Konrad Adenauer, vinculada a la Unión Demócrata Cristiana; la Rosa Luxemburgo, vinculada a Die Linke [La Izquierda]; la Heinrich Böll, ligada al Partido Verde, y la Friedrich Naumann para la Libertad, a los liberales (Partido Democrático Libre, FDP). Recientemente, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) creó la fundación Desiderius Erasmus. Ver Peter Birle: «Las actividades de las fundaciones políticas alemanas en América Latina. Posibilidades y límites de la promoción de la democracia por parte de actores externos» en P. Birle, Sandra Carreras, Iken Paap y Friedhelm Schmidt-Welle: Producción de saberes y transferencias culturales. América Latina en contexto transregional, Vervuert / Iberoamericana, Madrid-Fráncfort del Meno, 2023; Ernst Kerbusch: «The International Work of the Friedrich Ebert Foundation: A Professional’s Perspective» en Anna Abelmann y Katharina Konarek (eds.): The German Political Foundations’ Work between Jerusalem, Ramallah and Tel Aviv: A Kaleidoscope of Different Perspectives, Springer, Wiesbaden, 2018 y en Israel Journal of Foreign Affairs vol. 3 No 12, 1/2019; Michael Pinto-Duschinsky: «The Party Foundations and Political Finance in Germany» en F. Leslie Seidle (ed.): Comparative Issues in Party and Election Finance, Dundurn Press, Toronto, 1991; Nikolaus Werz: «Desigualdad e intentos de reforma: el caso de las fundaciones alemanas en América Latina», La Plata, 2018, mimeo.

- 3.Nueva Sociedad N° 1, 7-8/1972.

- 4.«Notas del Director de Nueva Sociedad. Un compromiso y un escenario» en Nueva Sociedad N° 1, 7-8/1972, pp. 3-5.

- 5.J.L. Austin: Cómo hacer cosas con palabras [1962], Paidós, Barcelona, 1982.

- 6.Sobre la presencia de las teorías de la dependencia en la revista, v. Martín Aranguren: «La evolución de la revista Nueva Sociedad en el marco de la historia política y científico social de América Latina (1972-1998), con foco en la llamada ‘Teoría de la Dependencia’» en Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología vol. 19 No 1, 1-3/2010.

- 7.Sobre la etapa de la revista en Venezuela, v. Tomás Straka: «Nueva Sociedad o el nacimiento de una socialdemocracia global» en Nueva Sociedad edición digital, 9/2022, disponible en nuso.org.

- 8.Tilman Evers: «La socialdemocracia europea en América Latina. Un análisis histórico con particular referencia al caso de Alemania» en Menno Vellinga (coord.): Democracia y política en América Latina, Siglo XXI Editores, Ciudad de México, 1993.

- 9.W. Brandt: «Documentos» en Nueva Sociedad N° 24, 5-6/1976.

- 10.Nueva Sociedad N° 44, 9-10/1979, p. 2.

- 11.Nueva Sociedad N° 52, 1-2/1981, p. 2.

- 12.Fernando Pedrosa: La otra izquierda. La socialdemocracia en América Latina, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2012; B. Rother: Global Social Democracy: Willy Brandt and the Socialist International in Latin America, Lexington Books, Lanham, 2022.

- 13.P. Schori: «Socialdemocracia y América Latina (un punto de vista sueco)» en Nueva Sociedad N° 40, 1-2/1979, p. 115.

- 14.El texto llevaba las firmas de Armando Córdova, Francisco Mieres, Héctor Silva Michelena, Héctor Malavé Mata, Sergio Aranda, Miguel Ron Pedrique, Miguel Bolívar, José A. Silva M., Heinz Sonntag, Rafael de la Cruz, Josefina R. de Hernández, Fernando Porta, Miguel Lacabana, Marisela Padrón, Oscar Moreno, Gastón Carvallo, Carmen Elena Parés, Juan Pablo Arroyo, Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola. «10 años… opiniones…» en Nueva Sociedad N° 63, 11-12/1982, pp. 139-152.

- 15.Documento de posiciones sobre el proyecto Nueva Sociedad, 1980, archivo personal de Karl Hübener.

- 16.V. el documento «Norte-Sur. Un programa para la supervivencia. Informe de la Comisión Independiente sobre Problemas Internacionales del Desarrollo», también conocido como «Informe Brandt».

- 17.Como sostiene Pedrosa, mientras el PLN y AD –y también el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)– rompieron relaciones con el gobierno nicaragüense, los salvadoreños y los granadinos –así como el propio Brandt– mantenían su apoyo a los sandinistas. F. Pedrosa: ob. cit.

- 18.Entrevistas de la autora, Berlín, 2024.

Deja una respuesta